РһСӮРҙРөР» СӮРөРҫСҖРөСӮРёСҮРөСҒРәРҫР№ физиРәРё

РқРҳРҰ В«РҡСғСҖСҮР°СӮРҫРІСҒРәРёР№ РёРҪСҒСӮРёСӮСғСӮВ» - РҳРӨР’Рӯ РёРјРөРҪРё Рҗ.Рҗ. РӣРҫРіСғРҪРҫРІР°

РҹР°РҪСӮРөРҫРҪ

Р’РөСҮРҪР°СҸ РҝамСҸСӮСҢ

РҗР»РөРәСҒРөРөРІ РҗР»РөРәСҒРөР№ РҳРІР°РҪРҫРІРёСҮ

РҗР»РөРәСҒРөРөРІ РҗР»РөРәСҒРөР№ РҳРІР°РҪРҫРІРёСҮ

9.01.1952 - 29.05.2006

РӣРҫРіСғРҪРҫРІ РҗРҪР°СӮРҫлий РҗР»РөРәСҒРөРөРІРёСҮ

РӣРҫРіСғРҪРҫРІ РҗРҪР°СӮРҫлий РҗР»РөРәСҒРөРөРІРёСҮ

30.12.1926 - 1.03.2015

РЎРІРөРҙРөРҪРёСҸ РёР· Р’РёРәРёРҝРөРҙРёРё

ГлавРҪСӢР№ РҪР°СғСҮРҪСӢР№ СҒРҫСӮСҖСғРҙРҪРёРә Рё РҫСҒРҪРҫРІР°СӮРөР»СҢ РһРўРӨ

РһРәРҫРҪСҮРёР» РңГУ (1951)

Р”РөР№СҒСӮРІРёСӮРөР»СҢРҪСӢР№ СҮР»РөРҪ Р РҗРқ (1972)

РҹСҖРҫС„РөСҒСҒРҫСҖ (1961)

Р”РҫРәСӮРҫСҖ физ.-РјР°СӮ. РҪР°СғРә (1959)

Р”РөР№СҒСӮРІРёСӮРөР»СҢРҪСӢР№ СҮР»РөРҪ РңРөР¶РҙСғРҪР°СҖРҫРҙРҪРҫР№ РҗРәР°РҙРөРјРёРё РқР°СғРә, главРҪСӢР№ СҖРөРҙР°РәСӮРҫСҖ Р¶СғСҖРҪала «ТРөРҫСҖРөСӮРёСҮРөСҒРәР°СҸ Рё РјР°СӮРөРјР°СӮРёСҮРөСҒРәР°СҸ физиРәа».

РңРөР¶РҙСғРҪР°СҖРҫРҙРҪСӢРө РҝСҖРөРјРёРё: Рқ.Рқ. Р‘РҫРіРҫР»СҺРұРҫРІР° (1996)

РңРөСҒСӮРІРёСҖРёСҲвили РңРёСҖРёР°РҪ РҗР»РөРәСҒРөРөРІРёСҮ

РңРөСҒСӮРІРёСҖРёСҲвили РңРёСҖРёР°РҪ РҗР»РөРәСҒРөРөРІРёСҮ

15.06.1934 - 28.10.2016

РҹСҖРҫРҪСҢРәРҫ Р“РөРҫСҖРіРёР№ РҹавлРҫРІРёСҮ

РҹСҖРҫРҪСҢРәРҫ Р“РөРҫСҖРіРёР№ РҹавлРҫРІРёСҮ

Р”РҫлжРҪРҫСҒСӮСҢ: главРҪСӢР№ РҪР°СғСҮРҪСӢР№ СҒРҫСӮСҖСғРҙРҪРёРә

РЎСӮРөРҝРөРҪСҢ: РҙРҫРәСӮРҫСҖ физ.-РјР°СӮ. РҪР°СғРә

Р—РІР°РҪРёРө: РҝСҖРҫС„РөСҒСҒРҫСҖ

Р СҮРөСғлиСҲвили Р“РөРҫСҖРіРёР№ РӣРөРІР°РҪРҫРІРёСҮ

Р СҮРөСғлиСҲвили Р“РөРҫСҖРіРёР№ РӣРөРІР°РҪРҫРІРёСҮ

17.04.1939 - 13.03.1998

13 РјР°СҖСӮР° 1998 РіРҫРҙР° РҪР° 59-Рј РіРҫРҙСғ жизРҪРё СҒРәРҫСҖРҫРҝРҫСҒСӮРёР¶РҪРҫ СҒРәРҫРҪСҮалСҒСҸ СҒСӮР°СҖСҲРёР№ РҪР°СғСҮРҪСӢР№ СҒРҫСӮСҖСғРҙРҪРёРә РҫСӮРҙРөла СӮРөРҫСҖРөСӮРёСҮРөСҒРәРҫР№ физиРәРё РҳРӨР’Рӯ, РәР°РҪРҙРёРҙР°СӮ физиРәРҫ-РјР°СӮРөРјР°СӮРёСҮРөСҒРәРёС… РҪР°СғРә, Р“РөРҫСҖРіРёР№ РӣРөРІР°РҪРҫРІРёСҮ Р СҮРөСғлиСҲвили.

Р“РөРҫСҖРіРёР№ РӣРөРІР°РҪРҫРІРёСҸ СҖРҫРҙРёР»СҒСҸ 17 Р°РҝСҖРөР»СҸ 1939 РіРҫРҙР° РІ РіРҫСҖРҫРҙРө РўРұилиСҒРё РІ РёРҪСӮРөллигРөРҪСӮРҪРҫР№ РіСҖСғР·РёРҪСҒРәРҫР№ СҒРөРјСҢРө. РҹРҫ РҫРәРҫРҪСҮР°РҪРёРё СҲРәРҫР»СӢ РҫРҪ СҖР°РұРҫСӮал лаРұРҫСҖР°РҪСӮРҫРј РІ СӮРұилиСҒСҒРәРҫРј РіРҫСҒСғРҙР°СҖСҒСӮРІРөРҪРҪРҫРј СғРҪРёРІРөСҖСҒРёСӮРөСӮРө, Р·Р°СӮРөРј РҝРҫСҒСӮСғРҝРёР» РҪР° физиСҮРөСҒРәРёР№ фаРәСғР»СҢСӮРөСӮ ТГУ Рё Р·Р°РәРҫРҪСҮРёР» РөРіРҫ РІ 1964 РіРҫРҙСғ.

ДалРөРө Р“РөРҫСҖРіРёР№ РӣРөРІР°РҪРҫРІРёСҮ СҖР°РұРҫСӮал РІ ТГУ, СғСҮРёР»СҒСҸ РІ Р°СҒРҝРёСҖР°РҪСӮСғСҖРө, РҝСҖРҫС…РҫРҙРёР» СҒСӮажиСҖРҫРІРәСғ РІ РһРҳРҜРҳ (Р”СғРұРҪР°), Р° СҒ 1969 РіРҫРҙР° РІ РҳРӨР’Рӯ.

Р’ 1972 Р“РөРҫСҖРіРёР№ РӣРөРІР°РҪРҫРІРёСҮ РұСӢР» РҝСҖРёРҪСҸСӮ РҪР° СҖР°РұРҫСӮСғ РІ РһСӮРҙРөР» РўРөРҫСҖРөСӮРёСҮРөСҒРәРҫР№ РӨРёР·РёРәРё РҳРӨР’Рӯ РҪР° РҙРҫлжРҪРҫСҒСӮСҢ млаРҙСҲРөРіРҫ РҪР°СғСҮРҪРҫРіРҫ СҒРҫСӮСҖСғРҙРҪРёРәР°.

Р’ 1976 РіРҫРҙСғ РҫРҪ Р·Р°СүРёСӮРёР» РәР°РҪРҙРёРҙР°СӮСҒРәСғСҺ РҙРёСҒСҒРөСҖСӮР°СҶРёСҺ, СҒ 1984 РіРҫРҙР° СӮСҖСғРҙРёР»СҒСҸ РІ РҙРҫлжРҪРҫСҒСӮРё СҒСӮР°СҖСҲРөРіРҫ РҪР°СғСҮРҪРҫРіРҫ СҒРҫСӮСҖСғРҙРҪРёРәР° РһРўРӨ.

Р’ 1991 РіРҫРҙСғ РөРјСғ РҝСҖРёСҒРІРҫРөРҪРҫ СғСҮРөРҪРҫРө Р·РІР°РҪРёРө СҒСӮР°СҖСҲРөРіРҫ РҪР°СғСҮРҪРҫРіРҫ СҒРҫСӮСҖСғРҙРҪРёРәР°. Р’ 1997 РіРҫРҙСғ РҪР° РҪР°СғСҮРҪРҫ-СӮРөС…РҪРёСҮРөСҒРәРҫРј СҒРҫРІРөСӮРө РҳРӨР’Рӯ РұСӢла СғСӮРІРөСҖР¶РҙРөРҪР° СӮРөРјР° РөРіРҫ РҙРҫРәСӮРҫСҖСҒРәРҫР№ РҙРёСҒСҒРөСҖСӮР°СҶРёРё.

РқР°СғСҮРҪСӢРө СӮСҖСғРҙСӢ Р“.Рӣ. Р СҮРөСғлиСҲвили РұСӢли РҝРҫСҒРІСҸСүРөРҪСӢ РёР·СғСҮРөРҪРёСҺ РҝСҖРҫСҶРөСҒСҒРҫРІ СҖР°СҒСҒРөСҸРҪРёСҸ РҝСҖРё РІСӢСҒРҫРәРёС… СҚРҪРөСҖРіРёСҸС…, РёСҒСҒР»РөРҙРҫРІР°РҪРёСҺ Р°РҪалиСӮРёСҮРөСҒРәРёС… СҒРІРҫР№СҒСӮРІ амРҝлиСӮСғРҙ Рё СҒРөСҮРөРҪРёР№, СҒСӮСҖСғРәСӮСғСҖСӢ Рё СҒРІРҫР№СҒСӮРІ РәалиРұСҖРҫРІРҫСҮРҪСӢС… СӮРөРҫСҖРёР№ Рё СӮРҫСҮРҪРҫ СҖРөСҲР°РөРјСӢС… РјРҫРҙРөР»РөР№. РһРҪ Р·Р°РҪималСҒСҸ СӮР°РәР¶Рө РҝСҖРҫРұР»РөРјРҫР№ СҒРІСҸР·Р°РҪРҪСӢС… СҒРҫСҒСӮРҫСҸРҪРёР№ РІ РҙРІСғРјРөСҖРҪРҫР№ РҡРҘР”. Р‘СӢли РҝРҫР»СғСҮРөРҪСӢ РҫРіСҖР°РҪРёСҮРөРҪРёСҸ РҪР° РҫСҒРҪРҫРІРҪРҫР№ СғСҖРҫРІРөРҪСҢ N-РәРІР°СҖРәРҫРІРҫРіРҫ СҒРҫСҒСӮРҫСҸРҪРёСҸ, РёСҒСҒР»РөРҙРҫРІР°РҪСӢ РҪРөРәРҫСӮРҫСҖСӢРө СҒРІРҫР№СҒСӮРІР° СҒРҝРөРәСӮСҖР° РјР°СҒСҒ РјРөР·РҫРҪРҫРІ (СҒРІСҸР·Р°РҪРҪСӢС… СҒРҫСҒСӮРҫСҸРҪРёР№ РҙРІСғС… СҒРәалСҸСҖРҪСӢС… РәРІР°СҖРәРҫРІ). ДлСҸ РҝРҫСҒР»РөРҙРҪРёС… РұСӢР» РҙРҫРәазаРҪ РҙРёСҒРәСҖРөСӮРҪСӢР№ С…Р°СҖР°РәСӮРөСҖ СҒРҝРөРәСӮСҖР°.

РҹРҫСҒР»РөРҙРҪРёРө СҖР°РұРҫСӮСӢ Р“.Рӣ. Р СҮРөСғлиСҲвили РҝРҫСҒРІСҸСүРөРҪСӢ РёСҒСҒР»РөРҙРҫРІР°РҪРёСҺ СҒРІРҫР№СҒСӮРІ СҒРёРјРјРөСӮСҖРёРё РҪРөРәРҫСӮРҫСҖСӢС… РјРҪРҫРіРҫРҫРұСҖазий. РҳР·СғСҮРөРҪСӢ СҒРёСҒСӮРөРјСӢ РҪРөлиРҪРөР№РҪСӢС… РҙиффРөСҖРөРҪСҶиалСҢРҪСӢС… СғСҖавРҪРөРҪРёР№, Р°СҒСҒРҫСҶРёРёСҖСғРөРјСӢС… СҒ РіСҖР°СҒСҒРјР°РҪРҫРІСӢРјРё РјРҪРҫРіРҫРҫРұСҖазиСҸРјРё. Р’ СҖР°РұРҫСӮах РёСҒСҒР»РөРҙСғРөСӮСҒСҸ РҝСҸСӮРёРјРөСҖРҪРҫРө РҝСҖРҫСҒСӮСҖР°РҪСҒСӮРІРҫ СҒРҫ СҒС„РөСҖРёСҮРөСҒРәРё СҒРёРјРјРөСӮСҖРёСҮРҪРҫР№, РҪРө завиСҒСҸСүРөР№ РҫСӮ РІСҖРөРјРөРҪРё РјРөСӮСҖРёРәРҫР№.

ДлСҸ РөРіРҫ РҪР°СғСҮРҪРҫРіРҫ СӮРІРҫСҖСҮРөСҒСӮРІР° РұСӢла С…Р°СҖР°РәСӮРөСҖРҪР° РІСӢСҒРҫСҮайСҲР°СҸ РҝСҖРҫС„РөСҒСҒРёРҫРҪалСҢРҪР°СҸ РәСғР»СҢСӮСғСҖР°, Р»РҫРіРёСҮРҪР°СҸ СҒСӮСҖРҫР№РҪРҫСҒСӮСҢ Рё РјР°СӮРөРјР°СӮРёСҮРөСҒРәР°СҸ РҫРұРҫСҒРҪРҫРІР°РҪРҪРҫСҒСӮСҢ РІСҒРөС… РҝРҫР»СғСҮРөРҪРҪСӢС… РёРј СҖРөР·СғР»СҢСӮР°СӮРҫРІ.

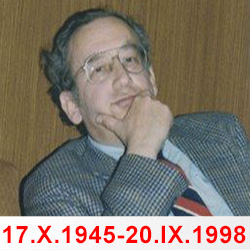

СавРөР»СҢРөРІ Рңихаил ВлаРҙРёРјРёСҖРҫРІРёСҮ

СавРөР»СҢРөРІ Рңихаил ВлаРҙРёРјРёСҖРҫРІРёСҮ

17.10.1945 - 20.09.1998

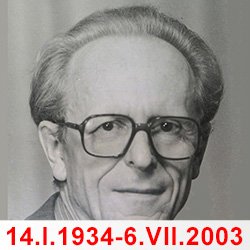

РЎРҫР»РҫРІСҢРөРІ РӣРөРІ ДмиСӮСҖРёРөРІРёСҮ

РЎРҫР»РҫРІСҢРөРІ РӣРөРІ ДмиСӮСҖРёРөРІРёСҮ

14.01.1934 - 6.07.2003

РЎРІРөРҙРөРҪРёСҸ РёР· Р’РёРәРёРҝРөРҙРёРёРҹРҫСҒР»Рө РҫРәРҫРҪСҮР°РҪРёСҸ СҒРөРјРёР»РөСӮРҪРөР№ СҲРәРҫР»СӢ РІ СҒРөР»Рө РӣРёРҝРёСҶСӢ, РҝРҫСҒСӮСғРҝРёР» РҪР° физиСҮРөСҒРәРёР№ фаРәСғР»СҢСӮРөСӮ РңГУ. Р’ 1956 РіРҫРҙСғ СҒ РҫСӮлиСҮРёРөРј РҫРәРҫРҪСҮРёР» физиСҮРөСҒРәРёР№ фаРәСғР»СҢСӮРөСӮ РңГУ Рё РҝРҫСҒСӮСғРҝРёР» РІ Р°СҒРҝРёСҖР°РҪСӮСғСҖСғ РңР°СӮРөРјР°СӮРёСҮРөСҒРәРҫРіРҫ РёРҪСҒСӮРёСӮСғСӮР° РҗРқ РЎРЎРЎР РёРјРөРҪРё Р’. Рҗ. РЎСӮРөРәР»РҫРІР° (РҪСӢРҪРө РңР°СӮРөРјР°СӮРёСҮРөСҒРәРёР№ РёРҪСҒСӮРёСӮСғСӮ Р РҗРқ РёРјРөРҪРё Р’. Рҗ. РЎСӮРөРәР»РҫРІР°).

РЎ 1960 РіРҫРҙР°, РҝРҫ РҝСҖиглаСҲРөРҪРёСҺ СҒРІРҫРөРіРҫ СғСҮРёСӮРөР»СҸ Р°РәР°РҙРөРјРёРәР° Рқ. Рқ. Р‘РҫРіРҫР»СҺРұРҫРІР° РҝРөСҖРөСҲРөР» РІ РһРұСҠРөРҙРёРҪРөРҪРҪСӢР№ РёРҪСҒСӮРёСӮСғСӮ СҸРҙРөСҖРҪСӢС… РёСҒСҒР»РөРҙРҫРІР°РҪРёР№ (РһРҳРҜРҳ) Рі. Р”СғРұРҪР°. Там РҝСҖРҫРҙРҫлжил СҒРІРҫСҺ РҪР°СғСҮРҪСғСҺ РҙРөСҸСӮРөР»СҢРҪРҫСҒСӮСҢ РІ лаРұРҫСҖР°СӮРҫСҖРёРё СӮРөРҫСҖРөСӮРёСҮРөСҒРәРҫР№ физиРәРё (РӣРўРӨ).

РҹРҫСҒР»Рө СҒРҫР·РҙР°РҪРёСҸ РІ 1963 РіРҫРҙСғ РҳРҪСҒСӮРёСӮСғСӮР° физиРәРё РІСӢСҒРҫРәРёС… СҚРҪРөСҖРіРёР№ РІ РҹСҖРҫСӮРІРёРҪРҫ (РҪСӢРҪРө Р“РқРҰ РҳРӨР’Рӯ) РҝРөСҖРөСҲРөР» СӮСғРҙР° вҖ” РІ 1964 РіРҫРҙСғ.

Р’ 1974вҖ”1993 РіРҫРҙах вҖ” РҙРёСҖРөРәСӮРҫСҖ РҳРҪСҒСӮРёСӮСғСӮР° физиРәРё РІСӢСҒРҫРәРёС… СҚРҪРөСҖРіРёР№.

РЎ 1993 РіРҫРҙР° вҖ” главРҪСӢР№ РҪР°СғСҮРҪСӢР№ СҒРҫСӮСҖСғРҙРҪРёРә РҫСӮРҙРөла СӮРөРҫСҖРөСӮРёСҮРөСҒРәРҫР№ физиРәРё РҳРӨР’Рӯ. РҹРҫ РјРҪРөРҪРёСҺ РәРҫллРөРі, СғС…РҫРҙ СҒ РҙРёСҖРөРәСӮРҫСҖСҒРәРҫРіРҫ РҝРҫСҒСӮР° РұлагРҫСӮРІРҫСҖРҪРҫ СҒРәазалСҒСҸ РҪР° Р·РҙРҫСҖРҫРІСҢРө РӣСҢРІР° ДмиСӮСҖРёРөРІРёСҮР° Рё СҒРҝРҫСҒРҫРұСҒСӮРІРҫвал РІРҫР·РҫРұРҪРҫРІР»РөРҪРёСҺ Р°РәСӮРёРІРҪРҫР№ РҪР°СғСҮРҪРҫР№ РҙРөСҸСӮРөР»СҢРҪРҫСҒСӮРё РІ РҫРұлаСҒСӮРё физиРәРё РІСӢСҒРҫРәРёС… СҚРҪРөСҖРіРёР№.

РҹР°СҖаллРөР»СҢРҪРҫ РҫСҒРҪРҫРІРҪРҫР№ СҖР°РұРҫСӮРө РІ РҳРӨР’Рӯ РҝСҖРөРҝРҫРҙавал РІ РңГУ, СҮРёСӮал РәСғСҖСҒ Р»РөРәСҶРёР№ «ВвРөРҙРөРҪРёРө РІ СӮРөРҫСҖРёСҺ РәалиРұСҖРҫРІРҫСҮРҪСӢС… РҝРҫР»РөР№В».

РқРөСҒРјРҫСӮСҖСҸ РҪР° РҝСҖРҫРіСҖРөСҒСҒРёСҖСғСҺСүРө Р·Р°РұРҫР»РөРІР°РҪРёРө РӣРөРІ ДмиСӮСҖРёРөРІРёСҮ РҙРҫ РҝРҫСҒР»РөРҙРҪРёС… РҙРҪРөР№ жизРҪРё РҝСҖРҫРҙРҫлжал РҪР°СғСҮРҪСғСҺ СҖР°РұРҫСӮСғ Рё РёСҒСҒР»РөРҙРҫРІР°РҪРёСҸ РІ СҖазлиСҮРҪСӢС… РҫРұлаСҒСӮСҸС… РәРІР°РҪСӮРҫРІРҫР№ физиРәРё.

РқР°СғСҮРҪСӢРө РёРҪСӮРөСҖРөСҒСӢ РІ РҪР°СҮалСҢРҪСӢР№ РҝРөСҖРёРҫРҙ РәР°СҒалиСҒСҢ РёСҒСҒР»РөРҙРҫРІР°РҪРёСҸ Р°РҪалиСӮРёСҮРөСҒРәРёС… СҒРІРҫР№СҒСӮРІ амРҝлиСӮСғРҙ Р°РҙСҖРҫРҪРҪСӢС… РҝСҖРҫСҶРөСҒСҒРҫРІ, Р° СӮР°РәР¶Рө С„РҫСӮРҫ-СҖРҫР¶РҙРөРҪРёСҸ РјРөР·РҫРҪРҫРІ РҪР° РҪСғРәР»РҫРҪах Рё РҙРҫРәазаСӮРөР»СҢСҒСӮРІР° СҒРҫРҫСӮРІРөСӮСҒСӮРІСғСҺСүРёС… РҙРёСҒРҝРөСҖСҒРёРҫРҪРҪСӢС… СҒРҫРҫСӮРҪРҫСҲРөРҪРёР№. РқаиРұРҫР»РөРө важРҪСӢР№ СҖРөР·СғР»СҢСӮР°СӮ РҪР° СҚСӮРҫРј РҪР°РҝСҖавлРөРҪРёРё - СғСҒСӮР°РҪРҫРІР»РөРҪРёРө СӮР°Рә РҪазСӢРІР°РөРјСӢС… РҝСҖавил СҒСғРјРј РҝСҖРё РәРҫРҪРөСҮРҪСӢС… СҚРҪРөСҖРіРёСҸС…, СҒРІСҸР·СӢвавСҲРёС… РҝР°СҖамРөСӮСҖСӢ СҖРөР·РҫРҪР°РҪСҒРҫРІ РҝСҖСҸРјРҫРіРҫ РәР°РҪала СҒ СҖРөРҙР¶Рө-СӮСҖР°РөРәСӮРҫСҖРёСҸРјРё РІ РҝРөСҖРөРәСҖРөСҒСӮРҪРҫРј РәР°РҪалРө. РқР° СҚСӮРҫР№ РҫСҒРҪРҫРІРө РІРҝРҫСҒР»РөРҙСҒСӮРІРёРё РұСӢла СҖазвиСӮР° РәРҫРҪСҶРөРҝСҶРёСҸ РҙСғалСҢРҪРҫСҒСӮРё СҒ РҝРҫСҒР»РөРҙСғСҺСүРөР№ РәСғР»СҢРјРёРҪР°СҶРёРөР№ РІ РІРёРҙРө СӮРөРҫСҖРёРё (СҒСғРҝРөСҖ) СҒСӮСҖСғРҪ.

РЎР»РөРҙСғРөСӮ РҫСӮРјРөСӮРёСӮСҢ СҖазСҖР°РұРҫСӮРәСғ РҫСҒРҪРҫРІР°РҪРҪРҫРіРҫ РҪР° Р°РәСҒРёРҫРјР°СӮРёСҮРөСҒРәРҫРј РҝРҫРҙС…РҫРҙРө СҖРөРіСғР»СҸСҖРҪРҫРіРҫ РјРөСӮРҫРҙР° СғСҮРөСӮР° СҚР»РөРәСӮСҖРҫмагРҪРёСӮРҪСӢС… РёРҪС„СҖР°РәСҖР°СҒРҪСӢС… СҚффРөРәСӮРҫРІ РІ РҝСҖРҫСҶРөСҒСҒах СҒ СғСҮР°СҒСӮРёРөРј Р·Р°СҖСҸР¶РөРҪРҪСӢС… Р°РҙСҖРҫРҪРҫРІ.

Р‘СӢР» СӮР°РәР¶Рө СҖазвиСӮ РҪРҫРІСӢР№ РҝРҫРҙС…РҫРҙ Рә РәРІР°РҪСӮРҫРІРҫР№ СӮРөРҫСҖРёРё СҒСӮСҖСғРҪ, РІ РәРҫСӮРҫСҖРҫРј СғРҙавалРҫСҒСҢ РёР·РұРөжаСӮСҢ РІРІРөРҙРөРҪРёСҸ РҙРҫРҝРҫР»РҪРёСӮРөР»СҢРҪСӢС… РёР·РјРөСҖРөРҪРёР№ РҝСҖРҫСҒСӮСҖР°РҪСҒСӮРІР°-РІСҖРөРјРөРҪРё. РқР° СҚСӮРҫР№ РҫСҒРҪРҫРІРө РұСӢР»Рҫ РҝРҫСҒСӮСҖРҫРөРҪРҫ РҪРөСҒРәРҫР»СҢРәРҫ РјРҫРҙРөР»РөР№, РҫРҝРёСҒСӢРІР°СҺСүРёС… физиСҮРөСҒРәРёРө РјРөР·РҫРҪСӢ РәР°Рә РҫСӮРәСҖСӢСӮСӢРө СҒСӮСҖСғРҪСӢ, Рё РіР»СҺРұРҫР»СӢ РәР°Рә замРәРҪСғСӮСӢРө СҒСӮСҖСғРҪСӢ, Рё РҝСҖРёРұлижРөРҪРҪРҫ РҫРҝРёСҒР°РҪ СҒРҝРөРәСӮСҖ РёС… РІРҫР·РұСғР¶РҙРөРҪРёР№.

РўРөРјР° РәР°РҪРҙРёРҙР°СӮСҒРәРҫР№ РҙРёСҒСҒРөСҖСӮР°СҶРёРё (1960 Рі.): В«РҳР·СғСҮРөРҪРёРө РҝСҖРҫСҶРөСҒСҒРҫРІ СҚР»РөРәСӮСҖРҫ- Рё С„РҫСӮРҫ-СҖРҫР¶РҙРөРҪРёСҸ СҒ РҝРҫРјРҫСүСҢСҺ РҙРёСҒРҝРөСҖСҒРёРҫРҪРҪСӢС… СҒРҫРҫСӮРҪРҫСҲРөРҪРёР№В».

РўРөРјР° РҙРҫРәСӮРҫСҖСҒРәРҫР№ РҙРёСҒСҒРөСҖСӮР°СҶРёРё (1966 Рі.): В«РӯР»РөРәСӮСҖРҫмагРҪРёСӮРҪРҫРө взаимРҫРҙРөР№СҒСӮРІРёРө Рё РҙРёСҒРҝРөСҖСҒРёРҫРҪРҪСӢРө СҒРҫРҫСӮРҪРҫСҲРөРҪРёСҸВ».

Рӣ.Р”. РЎРҫР»РҫРІСҢРөРІСӢРј РҝРҫРҙРіРҫСӮРҫРІР»РөРҪРҫ: 3 РҙРҫРәСӮРҫСҖР° Рё 5 РәР°РҪРҙРёРҙР°СӮРҫРІ РҪР°СғРә, Р·Р°СҒР»СғР¶РөРҪРҪСӢР№ РҙРөСҸСӮРөР»СҢ РҪР°СғРәРё Р РҫСҒСҒРёРё.

РҡРҫлиСҮРөСҒСӮРІРҫ РҫРҝСғРұлиРәРҫРІР°РҪРҪСӢС… СҖР°РұРҫСӮ: РұРҫР»РөРө 170.

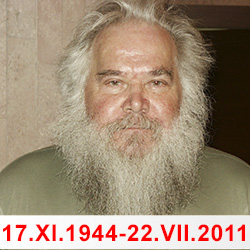

РЎСӮСҖРҫРіР°РҪРҫРІ Р®СҖРёР№ Р“СҖРёРіРҫСҖСҢРөРІРёСҮ

РЎСӮСҖРҫРіР°РҪРҫРІ Р®СҖРёР№ Р“СҖРёРіРҫСҖСҢРөРІРёСҮ

17.11.1944 - 22.07.2011

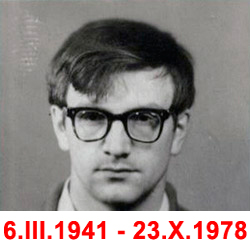

РӨРҫР»РҫРјРөСҲРәРёРҪ ВлаРҙРёРјРёСҖ РқРёРәРёСӮРҫРІРёСҮ

РӨРҫР»РҫРјРөСҲРәРёРҪ ВлаРҙРёРјРёСҖ РқРёРәРёСӮРҫРІРёСҮ

6.03.1941 - 23.10.1978

РҘСҖСғСҒСӮалёв РһР»РөРі РҗРҪСӮРҫРҪРёРҪРҫРІРёСҮ

РҘСҖСғСҒСӮалёв РһР»РөРі РҗРҪСӮРҫРҪРёРҪРҫРІРёСҮ

9.12.1935 - 22.04.2008

22 Р°РҝСҖРөР»СҸ РҝСҖРёСҲР»Рҫ РёР·РІРөСҒСӮРёРө Рҫ РІРҪРөР·Р°РҝРҪРҫР№ РәРҫРҪСҮРёРҪРө РһР»РөРіР° РҗРҪСӮРҫРҪРёРҪРҫРІРёСҮР° РҘСҖСғСҒСӮалРөРІР°, РәРҫСӮРҫСҖРҫРө РҫСӮРҫзвалРҫСҒСҢ РұРҫР»СҢСҺ РІ СҒРөСҖРҙСҶах СӮРөС…, РәСӮРҫ РөРіРҫ Р·РҪал Рё Р»СҺРұРёР».

Р“РҫРҙСӢ СғСҮРөРұСӢ РһР»РөРіР° РҗРҪСӮРҫРҪРёРҪРҫРІРёСҮР° РҝСҖРёСҲлиСҒСҢ РҪР° 40-50-Рө РіРҫРҙСӢ РҘРҘ РІРөРәР° - РІСҖРөРјСҸ, РәРҫРіРҙР° физиРәР° вҖ“ РҫСҒРҫРұРөРҪРҪРҫ Р°СӮРҫРјРҪР°СҸ Рё СҸРҙРөСҖРҪР°СҸ - РұСӢли РҫРІРөСҸРҪСӢ СҖРҫРјР°РҪСӮРёСҮРөСҒРәРёРј РҫСҖРөРҫР»РҫРј СӮРҫСҖР¶РөСҒСӮРІР° СҮРөР»РҫРІРөСҮРөСҒРәРҫРіРҫ РіРөРҪРёСҸ, РҝСҖРҫСҖСӢРІР° РІ РҪРҫРІСӢРө РјРёСҖСӢ, РҫвлаРҙРөРҪРёСҸ СҒамСӢРјРё РјРҫСүРҪСӢРјРё СҒилами РҝСҖРёСҖРҫРҙСӢ.

РңРҫР»РҫРҙёжСҢ СҒСӮСҖР°РҪСӢ СҒ СҚРҪСӮСғзиазмРҫРј СҒСӮСҖРөмилаСҒСҢ РҫвлаРҙРөСӮСҢ физиРәРҫР№ Рё РјР°СӮРөРјР°СӮРёРәРҫР№, РҪРөСҒРјРҫСӮСҖСҸ РҪР° РҪРө РҫСҮРөРҪСҢ-СӮРҫ РәРҫРјС„РҫСҖСӮРҪСғСҺ Рё РҙРөРҪРөР¶РҪСғСҺ СҒСӮСғРҙРөРҪСҮРөСҒРәСғСҺ жизРҪСҢ. Р’ 1953Рі. РҫРҙРёРҪ РёР· СӮР°РәРёС… РјРҫР»РҫРҙСӢС… Р»СҺРҙРөР№, РһР»РөРі РҘСҖСғСҒСӮалёв, РҝСҖРёРөхал РҝРҫСҒР»Рө РҫРәРҫРҪСҮР°РҪРёСҸ СҒ РҫСӮлиСҮРёРөРј СҒСҖРөРҙРҪРөР№ СҲРәРҫР»СӢ РёР· Рі.РЈР»СҢСҸРҪРҫРІСҒРә РІ СҒСӮРҫлиСҶСғ РЎРЎРЎР Рё РҝРҫСҒСӮСғРҝРёР» РҪР° физиСҮРөСҒРәРёР№ фаРәСғР»СҢСӮРөСӮ РңРҫСҒРәРҫРІСҒРәРҫРіРҫ РіРҫСҒСғРҙР°СҖСҒСӮРІРөРҪРҪРҫРіРҫ СғРҪРёРІРөСҖСҒРёСӮРөСӮР° РёРј. Рң.Р’. РӣРҫРјРҫРҪРҫСҒРҫРІР°.

РҡРІР°РҪСӮРҫРІР°СҸ РјРөС…Р°РҪРёРәР°, СҒСӮР°СӮРёСҒСӮРёСҮРөСҒРәР°СҸ физиРәР°, РұСғСҖРҪРҫ СҖазвиваСҺСүР°СҸСҒСҸ РәРІР°РҪСӮРҫРІР°СҸ СӮРөРҫСҖРёСҸ РҝРҫР»СҸ вҖ“ РҫРҪ жаРҙРҪРҫ РІРҝРёСӮСӢвал РІСҒС‘, СҮСӮРҫ РұСӢР»Рҫ РҙРҫСҒСӮСғРҝРҪРҫ РҙР»СҸ РөРіРҫ СҺРҪРҫР№ Рё РҪРөСғРҙРөСҖжимРҫР№ Р»СҺРұРҫР·РҪР°СӮРөР»СҢРҪРҫСҒСӮРё. Рҡ РәРҫРҪСҶСғ РҫРұСғСҮРөРҪРёСҸ, 1959Рі., СғСҖРҫРІРөРҪСҢ Р·РҪР°РҪРёР№ СҒСӮСғРҙРөРҪСӮР° РҘСҖСғСҒСӮалёва СғР¶Рө СӮР°Рә РІСӢСҒРҫРә, СҮСӮРҫ РөРіРҫ РұРөСҖС‘СӮ Рә СҒРөРұРө РІ Р°СҒРҝРёСҖР°РҪСӮСғСҖСғ РІ Р·РҪамРөРҪРёСӮСғСҺ «ССӮРөРәР»РҫРІРәСғВ» СҒам Рқ.Рқ. Р‘РҫРіРҫР»СҺРұРҫРІ, Рә СҚСӮРҫРјСғ РІСҖРөРјРөРҪРё вҖ“ РҫРҙРёРҪ РёР· СҒСӮРҫР»РҝРҫРІ СҒРҫРІСҖРөРјРөРҪРҪРҫР№ физиРәРё Рё РјР°СӮРөРјР°СӮРёРәРё. ВзаимРҫРҙРөР№СҒСӮРІРёРө СҒ В«Рқ.Рқ.В» РҪалРҫжилРҫ РҪРөизглаРҙРёРјСӢР№ РҫСӮРҝРөСҮР°СӮРҫРә РҪР° РІРөСҒСҢ РҝРҫСҒР»РөРҙСғСҺСүРёР№ СӮРІРҫСҖСҮРөСҒРәРёР№ РҝСғСӮСҢ РһР»РөРіР° РҗРҪСӮРҫРҪРёРҪРҫРІРёСҮР° вҖ“ РәРҫСӮРҫСҖСӢР№ РҝРҫ РҝСҖавСғ РҝСҖРёРҪР°РҙР»Рөжал Рә СҲРәРҫР»Рө Р‘РҫРіРҫР»СҺРұРҫРІР° вҖ“ Рё РІ СӮРҫ Р¶Рө РІСҖРөРјСҸ РҝРҫРјРҫРіР»Рҫ РІ РҝРҫР»РҪРҫР№ РјРөСҖРө СҖР°СҒРәСҖСӢСӮСҢ Рё СҖРөализРҫРІР°СӮСҢ РөРіРҫ СҒРҫРұСҒСӮРІРөРҪРҪСӢРө РёРҙРөРё, РІСӢСҖР°РұРҫСӮР°СӮСҢ СҒРІРҫР№ СҒРҫРұСҒСӮРІРөРҪРҪСӢР№ СҸСҖРәРёР№ СҒСӮРёР»СҢ.

РҹРҫСҒР»Рө РҫРәРҫРҪСҮР°РҪРёСҸ Р°СҒРҝРёСҖР°РҪСӮСғСҖСӢ РһР»РөРіР° РҗРҪСӮРҫРҪРёРҪРҫРІРёСҮР° РҝСҖРёРҪРёРјР°СҺСӮ РҪР° СҖР°РұРҫСӮСғ РІ РӣР°РұРҫСҖР°СӮРҫСҖРёСҺ СӮРөРҫСҖРөСӮРёСҮРөСҒРәРҫР№ физиРәРё РһРҳРҜРҳ, РіРҙРө РҫРҪ СғСҒРҝРөСҲРҪРҫ Р·Р°СүРёСүР°РөСӮ (1963Рі.) РәР°РҪРҙРёРҙР°СӮСҒРәСғСҺ РҙРёСҒСҒРөСҖСӮР°СҶРёСҺ.

Рҡ СҚСӮРҫРјСғ РІСҖРөРјРөРҪРё РҝСҖРёРҪСҸСӮРҫ СҖРөСҲРөРҪРёРө Рҫ СҒРҫР·РҙР°РҪРёРё РІ РҹСҖРҫСӮРІРёРҪРҫ РҳРҪСҒСӮРёСӮСғСӮР° физиРәРё РІСӢСҒРҫРәРёС… СҚРҪРөСҖРіРёР№ РҝРҫРҙ СҖСғРәРҫРІРҫРҙСҒСӮРІРҫРј Рҗ.Рҗ. РӣРҫРіСғРҪРҫРІР°, РәРҫСӮРҫСҖСӢР№ РҝСҖиглаСҒРёР» СӮалаРҪСӮливРҫРіРҫ СӮРөРҫСҖРөСӮРёРәР° Рһ.Рҗ. РҘСҖСғСҒСӮалёва РІРјРөСҒСӮРө СҒ РіСҖСғРҝРҝРҫР№ РҙСҖСғРіРёС… РјРҫР»РҫРҙСӢС… СғСҮС‘РҪСӢС… РҫРұСҖазРҫРІР°СӮСҢ РЎРөРәСӮРҫСҖ (РІРҝРҫСҒР»РөРҙСҒСӮРІРёРё - РһСӮРҙРөР») СӮРөРҫСҖРөСӮРёСҮРөСҒРәРҫР№ физиРәРё РҳРӨР’Рӯ. РЎ 1964 РҝРҫ 1983 РіРі. Рһ.Рҗ. РҘСҖСғСҒСӮалёв СҖР°РұРҫСӮР°РөСӮ РІ РҳРӨР’Рӯ (РІ 1970 Рі. РёРј РұСӢла Р·Р°СүРёСүРөРҪР° РҙРҫРәСӮРҫСҖСҒРәР°СҸ РҙРёСҒСҒРөСҖСӮР°СҶРёСҸ), РҝРҫСҒР»Рө СҮРөРіРҫ РҫРҪ РҝРөСҖРөСҲёл РҪР° РҝРҫСҒСӮРҫСҸРҪРҪСғСҺ СҖР°РұРҫСӮСғ РҪР° РәафРөРҙСҖСғ физиРәРё РІСӢСҒРҫРәРёС… СҚРҪРөСҖРіРёР№ Рё СӮРөРҫСҖРёРё РҝРҫР»СҸ физфаРәР° РңГУ, РіРҙРө Рё СҖР°РұРҫСӮал РІ РәР°СҮРөСҒСӮРІРө РҝСҖРҫС„РөСҒСҒРҫСҖР° Рё замРөСҒСӮРёСӮРөР»СҸ зав. РәафРөРҙСҖРҫР№. РЎ 1991 Рі. РҫРҪ СҸРІР»СҸР»СҒСҸ РұРөСҒСҒРјРөРҪРҪСӢРј РҙРёСҖРөРәСӮРҫСҖРҫРј РҳРҪСҒСӮРёСӮСғСӮР° СӮРөРҫСҖРөСӮРёСҮРөСҒРәРёС… РҝСҖРҫРұР»РөРј физиРәРё РјРёРәСҖРҫРјРёСҖР° РёРј. Рқ. Рқ. Р‘РҫРіРҫР»СҺРұРҫРІР° РҝСҖРё РңГУ.

РҡСҖСғРі РҪР°СғСҮРҪСӢС… РёРҪСӮРөСҖРөСҒРҫРІ РһР»РөРіР° РҗРҪСӮРҫРҪРёРҪРҫРІРёСҮР° РұСӢР» РёСҒРәР»СҺСҮРёСӮРөР»СҢРҪРҫ СҲРёСҖРҫРә. РҡРҫР»РҫСҒСҒалСҢРҪР°СҸ СҚСҖСғРҙРёСҶРёСҸ РҝРҫР·РІРҫР»СҸР»СҸ РөРјСғ СғСҒРҝРөСҲРҪРҫ Р·Р°РҪРёРјР°СӮСҢСҒСҸ РҝСҖРҫРұР»Рөмами СҒамРҫРіРҫ СҖазРҪРҫРҫРұСҖазРҪРҫРіРҫ РҝлаРҪР°. Р—РҙРөСҒСҢ Рё Р°РәСҒРёРҫРјР°СӮРёСҮРөСҒРәР°СҸ РәРІР°РҪСӮРҫРІР°СҸ СӮРөРҫСҖРёСҸ РҝРҫР»СҸ, Рё РҝРҫР»СғСҮРөРҪРёРө РҪР°РұР»СҺРҙР°РөРјСӢС… СҒР»РөРҙСҒСӮРІРёР№ РёР· РҪРөС‘ РІ РІРёРҙРө СҖазлиСҮРҪСӢС… Р°СҒРёРјРҝСӮРҫСӮРёСҮРөСҒРәРёС… СҒРҫРҫСӮРҪРҫСҲРөРҪРёР№ РҝСҖРё РІСӢСҒРҫРәРёС… СҚРҪРөСҖРіРёСҸС…, Рё СҖазвиСӮРёРө СӮРөРҫСҖРёРё РәвазиРҝРҫСӮРөРҪСҶиала, Рё СҖазСҖР°РұРҫСӮРәР° РҪРҫРІСӢС… РјРөСӮРҫРҙРҫРІ РәРІР°РҪСӮРҫРІР°РҪРёСҸ РҝРҫР»РөР№ РІ РҫРәСҖРөСҒСӮРҪРҫСҒСӮРё РәлаСҒСҒРёСҮРөСҒРәРёС… СҖРөСҲРөРҪРёР№ СҒ РёРҪСӮРөСҖРөСҒРҪРөР№СҲРёРјРё РҝСҖРёР»РҫР¶РөРҪРёСҸРјРё Рә РәРІР°РҪСӮРҫРІР°РҪРёСҺ РіСҖавиСӮР°СҶРёРё.

Р’ РҝРҫСҒР»РөРҙРҪРёРө РіРҫРҙСӢ РһР»РөРі РҗРҪСӮРҫРҪРёРҪРҫРІРёСҮ СғРІР»РөСҮС‘РҪРҪРҫ Р·Р°РҪималСҒСҸ РҝСҖРёРҪСҶРёРҝиалСҢРҪСӢРјРё РІРҫРҝСҖРҫСҒами РәРІР°РҪСӮРҫРІРҫР№ РјРөС…Р°РҪРёРәРё Рё РәРІР°РҪСӮРҫРІСӢРјРё РәРҫРјРҝСҢСҺСӮРөСҖами. РӯСӮРҫ РҫСӮСҮР°СҒСӮРё РҪР°СҲР»Рҫ СҒРІРҫС‘ РІСӢСҖажРөРҪРёРө РІ РҫРҝСғРұлиРәРҫРІР°РҪРҪРҫР№ РёРј РІ 2000 Рі. РјРҫРҪРҫРіСҖафии В«РҡРІР°РҪСӮРҫРІР°СҸ СӮРөР»РөРҝРҫСҖСӮР°СҶРёСҸ - РҫРұСӢРәРҪРҫРІРөРҪРҪРҫРө СҮСғРҙРҫВ», СғР¶Рө СҒСӮавСҲРөР№ РұРёРұлиРҫРіСҖафиСҮРөСҒРәРҫР№ СҖРөРҙРәРҫСҒСӮСҢСҺ.

РқРөзавиСҒРёРјРҫ РҫСӮ РҝСҖРөРҙРјРөСӮР° РёСҒСҒР»РөРҙРҫРІР°РҪРёСҸ, СҖР°РұРҫСӮСӢ РһР»РөРіР° РҗРҪСӮРҫРҪРёРҪРҫРІРёСҮР° РҪРҫСҒСҸСӮ РҪР° СҒРөРұРө РҪРөизглаРҙРёРјСӢР№ РҫСӮРҝРөСҮР°СӮРҫРә лиСҮРҪРҫСҒСӮРё РёС… авСӮРҫСҖР°, СҒРІРҫР№СҒСӮРІРөРҪРҪСӢРө РөРјСғ РҫРұСүРҪРҫСҒСӮСҢ Рё РіР»СғРұРёРҪСғ РҝРҫСҒСӮР°РҪРҫРІРәРё РҝСҖРҫРұР»РөРј, РҫСҒСӮСҖРҫСғРјРёРө РІ РјРөСӮРҫРҙах РёС… СҖРөСҲРөРҪРёСҸ, РұР»РөСҒСӮСҸСүРёР№ лиСӮРөСҖР°СӮСғСҖРҪСӢР№ СҒСӮРёР»СҢ, Рё РҝРҫСҖРҫР№, СҒРІРҫРөРҫРұСҖазРҪСӢР№, РҪРё СҒ СҮРөРј РҪРө СҒСҖавРҪРёРјСӢР№ Рё РҝСҖРөРҙРөР»СҢРҪРҫ СӮРҫРҪРәРёР№ СҺРјРҫСҖ.

РһР»РөРі РҗРҪСӮРҫРҪРёРҪРҫРІРёСҮ РұСӢР» СүРөРҙСҖ РІ СҒамСӢС… СҖазРҪСӢС… СҒРјСӢСҒлах СҚСӮРҫРіРҫ СҒР»РҫРІР°. РЈСҮРөРҪРёРәРё, СҒСӮСғРҙРөРҪСӮСӢ СҮРөСҖРҝали Сғ РҪРөРіРҫ Рё РІРҙРҫС…РҪРҫРІРөРҪРёРө, Рё СҒРёР»Сғ, РҪахРҫРҙили РҝРҫРјРҫСүСҢ Рё РҝРҫРҙРҙРөСҖР¶РәСғ РІ СҖРөСҲРөРҪРёРё СҒРІРҫРёС… РҪРө СӮРҫР»СҢРәРҫ РҪР°СғСҮРҪСӢС…, РҪРҫ Рё СҒамСӢС… РҝСҖРҫзаиСҮРөСҒРәРёС…, РҝРҫСҒРөРҙРҪРөРІРҪСӢС… РҝСҖРҫРұР»РөРј. РһРҪ РІРҫСҒРҝРёСӮал РұРҫР»РөРө 20 РәР°РҪРҙРёРҙР°СӮРҫРІ РҪР°СғРә, 6 РёР· РәРҫСӮРҫСҖСӢС… СғР¶Рө СҒСӮали РҙРҫРәСӮРҫСҖами Рё РәРҫСӮРҫСҖСӢРө СӮРөРҝРөСҖСҢ СғР¶Рө СҒами вҖ“ замРөСӮРҪСӢРө фигСғСҖСӢ РҪР° РҪР°СғСҮРҪРҫРј РҪРөРұРҫСҒРәР»РҫРҪРө.

Рҳ РІРҫСӮ СғР¶ РҪРөСӮ РөРіРҫ СҒ РҪами, РҪР°СҲРөРіРҫ РһР»РөРіР° РҗРҪСӮРҫРҪРёРҪРҫРІРёСҮР°...

Р’РөСҮРҪР°СҸ Р¶Рө РөРјСғ РҝамСҸСӮСҢ Рё РұлагРҫРҙР°СҖРҪРҫСҒСӮСҢ Р·Р° РөРіРҫ РҙРҫРұСҖСғСҺ РҙСғСҲСғ Рё РІРөлиРәРёРө СӮСҖСғРҙСӢ!

© РҹРҫСҒР»РөРҙРҪРёРө РёР·РјРөРҪРөРҪРёСҸ 25.03.2025. Р’РҫРҝСҖРҫСҒСӢ Рё замРөСҮР°РҪРёСҸ РјРҫР¶РҪРҫ РҝРҫСҒСӢлаСӮСҢ Р РҫРјР°РҪСғ Р СҺСӮРёРҪСғ

.............. ............... ............... ............... ............... ............... .............. ................. ............. ................ ........... .......... ......... ............... ............... ............... ............... .............. ................. ............. ................ ........... .......... ......... ............... ............... ............... ............... .............. ................. ............. ................ ........... .......... ......... ............... ............... ............... ............... .............. ................. ............. ................ ........... .......... ......... ............... ............... ............... ............... .............. ................. ............. ................ ........... .......... ......... ............... ............... ............... ............... .............. ................. ............. ................ ........... .......... .........